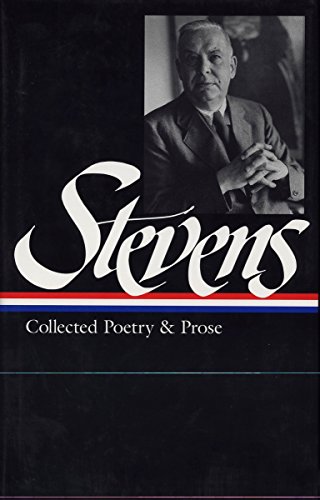

ウォレス・スティーヴンズ "The Noble Rider and the Sound of Words"

まさに「瞑想」という表現がふさわしい詩論。

冒頭にはプラトンの『パイドロス』が引用されている。羽の生えた二頭の馬とその御者。天上の不滅なる存在と地上の滅ぶべき存在が、いかに異なるか。スティーヴンズはプラトン(および語り手のソクラテス)の話がコールリッジのいう「かわいくもゴージャスなナンセンス」であると述べる。読者が馬の御者と自分自身を同一化しようとしてみても、私たちは天空へと駆け上る途中で、「魂はもはや存在しないことを思い出し、固い地面へと落下する」。

だが、だからといってプラトンの話が意味を持たないわけではない。それどころか、馬と御者はリアルなものとして読者の前に現れる。というのも、この話を聞くことによって、読者は魂というものについて思いを巡らせることになるのだから。それは現実である。非現実的なものといえども、それはそれ自身のリアリティを持っている。詩というのもまさにそれである。非現実的な事柄が書かれていようとも、そこには独自のリアリティが存在する。

驚くべき議論だが、論理のうえでは正しい。スティーヴンズはこのように、淡々と「正しい」理(ことわり)を、そして正しい言葉を重ねてゆく。

詩についていうと、スティーヴンズは、詩とは「高貴なものの墓場」なのだという。いまや失われた美徳となってしまった高貴さ(セルバンテスの描いたような)が保存された場所。

想像によってたどり着いた場所に思いをはせ、そこから瞑想を広げる。プラトンは「妄想」をしたのかもしれないが、その一見して「ナンセンス」なものに至上の価値を与え、見いだす。まさに詩人の文章だった。

以下に収録のエッセイ。